-

La plateforme de financement participatif Oboem propose de remplir les panneauxd'affichage d'habitude réservés à la publicité par des œuvres d'art.Par Mathilde Gaudechoux le 04/09/2017Démocratiser l'art et reprendre le contrôle de l'espace urbain. Voici le défi de la start-up Oboem. Celle-ci propose aux internautes de financer des campagnes d'affichages pour remplacer la publicité qu'on voit sur les panneaux dans la rue, par des oeuvres d'art.Lancée fin juin 2017, la première campagne de financement participatif court jusqu'au 30 septembre. L'objectif: afficher 18 artistes pendant une semaine sur 200 panneaux dans les rues de Bordeaux. Coût de l'opération: 12.000 euros (il faut compter 7000 euros en moyenne à Bordeaux pour une semaine pour une centaine de panneaux). En parallèle, les fondateurs d'Oboem cherchent à se faire entendre auprès de la mairie pour qu'elle mette à disposition quelques panneaux pour les artistes.Les internautes ont réservé un bon accueil à cette initiative bordelaise qui compte déja une centaine de mécènes. Franck, 23 ans, est l'un d'entre eux: «On voit de la publicité, partout, tout le temps. L'idée de détourner le support du panneau publicitaire pour y mettre des œuvres d'art à la disposition de tous, m'a conquis!»En France, ce n'est pas une première. Beaucoup de collectifs d'artistes ont déja lancé des initiatives semblables, mais l'enjeu d'Oboem est de péréniser la formule. «Nous ne voulons pas lancer des opérations éphémères, ponctuelles, mais développer l'affichage d'art dans la rue, renouveler les œuvres, mais en proposer continuellement», explique Oliver Moss, l'un des fondateurs de la start-up.C'est au cours d'un voyage en Amérique latine avec sa petite amie Marie Toni que l'idée a germé. Le couple se rencontre à Paris en 2015. Chacun quitte son travail quelques mois après. Marie et Oliver découvrent onze pays en 1 an. «C'est le Chili et plus précisément la ville de Valparaiso, la Vallée du Paradis, qui nous a le plus marqués, explique Oliver. Valparaiso est une ville portuaire et la légende raconte que les habitants récupéraient les restes de peintures qui servaient aux bateaux pour colorer les rues. Là-bas, il y a beaucoup de fresques. Les rues sont très colorées, et quand on est rentré en France, tout nous semblait bien gris en comparaison.» Une révélation, pour eux, qui souhaitaient déja créer leur propre entreprise.Pour Oliver, l'art et la créativité peuvent «inspirer les gens, changer beaucoup de choses, de trajectoires, donner une autre dimension à la ville». En somme, apporter de la visibilité aux artistes est un enjeu de société. Pour Félix Hemme, 40 ans, artiste peintre, Oboem est une belle opportunité. Il rêve de pouvoir faire des expositions massives avec plein d'artistes et rendre aux villes leurs couleurs.Dans cette première opération de financement, Marie et Oliver ont choisi eux-mêmes les artistes, s'appuyant uniquement sur leurs émotions. «Nous ne venons pas du monde de l'art. Et comme l'idée est de rendre l'art accessible à tous, nous ne voulions pas des œuvres trop abstraites, trop difficiles à comprendre. Ceux qui n'ont jamais franchi le seuil d'une galerie d'art mais qui attendent leur bus doivent avoir la possibilité d'admirer une œuvre», affirme Oliver. Un regard non expert et naïf sur l'art qui sert bien la cause d'Oboem.Les deux fondateurs ne souhaitent pas s'arrêter en si bon chemin. La prochaine opération ne se déroulera pas nécessairement à Bordeaux. Ils veulent s'étendre, toucher d'autres villes françaises, et pourquoi pas européennes.

-

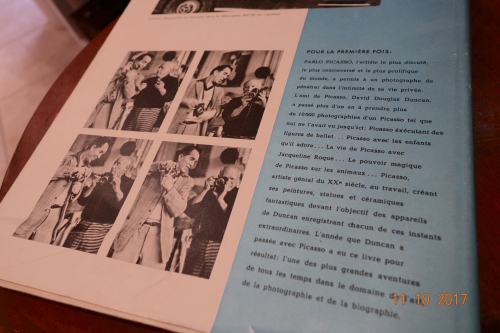

David Douglas Duncan

Picasso, modèle de David Douglas Duncan

Dans l'objectif de David Douglas Duncan"

.

-

Photographe-coloriste

Harry Gruyaert membre de l'agence #MagnumPhotos depuis 1981, photographie les couleurs, c’est sa façon de percevoir le monde. Vers l’âge de 20 ans, fuyant une Belgique qu’il jugeait trop étroite, il décide que la photographie sera son moyen d’expression, qu’avec elle il traduira et construira sa quête de connaissance et de sensualité. Dans les années 1970-1980 avec les Américains Saul Leiter, Joel Meyerowitz, Stephen Shore ou William Eggleston, Harry Gruyaert est un des rares pionniers européens à donner à la couleur une dimension purement créative, une perception émotive, non narrative et radicalement graphique du monde. Cette exposition à la Maison Européenne de la Photographie est sa première rétrospective.Après des études à l’école du cinéma et de photographie de #Bruxelles au début des années 1960, il travaille pour des documentaires de télévision, mais les photographies de Richard Avedon et Irving Penn l’incitent à devenir photographe de mode.

En 1962, il quitte sa ville natale d’#Anvers pour Paris ou trois rencontres seront déterminantes. Peter Knapp lui commande des photos de mode pour le magazine Elle dont il est le directeur artistique. Harry Gruyaert éprouve alors un certain plaisir à “vivre parmi les mannequins”, avant de trouver que “tout cela manque singulièrement d’ouverture au monde”. Robert Delpire, qu’il admire pour la qualité de ses livres autant que de son agence de publicité, lui fait réaliser des photos de voiture, puis, Philippe Hartley lui demande de documenter une croisière Paquet, au Maroc.

Ce pays est une révélation, devient l’un de ses réservoirs constants d’inspiration et l’occasion de deux livres. Il y voit comme “une fusion, les habitants sont mêlés au paysage dans une harmonie de couleurs, c’est le Moyen-Âge et Brueghel à la fois”. Il comprend que son expression personnelle trouvera sa source dans les voyages, pour se confronter à d’autres réalités. Il se méfiera toutefois du travail pour la presse, par crainte de se contenter d’“assurer un reportage”, au détriment de la recherche de l’image absolue. Ainsi pour être libre de voyager à son rythme et de produire des photographies sans autre finalité que l’expérience vécue et la construction graphique, Gruyaert gagne sa vie en réalisant des commandes commerciales pour des entreprises, ce qui l’amène sur des circuits de Formule 1 comme sur des sites nucléaires…

Il est plus influencé par la peinture et le cinéma que par la photographie. Grand admirateur d’#Antonioni, il est proche de sculpteurs comme Richard Nonas ou Gordon Matta-Clark, rencontrés à New York. Vivant à Londres en 1972, influencé par le pop art, il réalise l’étonnante série TV Shots en déréglant un poste de télévision. Les Jeux olympiques, les comédies, les premiers pas sur la lune deviennent les symboles stylisés d’une télévision qui s’invente.

Après Paris, New York et le Maroc, Gruyaert éprouve le besoin de retourner photographier en Belgique. Il publie Made in Belgium, un livre essentiel pour solder la relation douloureuse qu’il entretient avec sa patrie. Les photos de cette série sont empreintes d’une lumière intermédiaire, légèrement éteinte, sans brillance, souvent ton sur ton, ou au contraire affichent des couleurs volontaires pour combattre les inclinations mélancoliques que lui procure sa terre natale. #HarryGruyaert dit qu’en Belgique il a mis du temps à découvrir la couleur. Cette lumière où le vert et le bleu pâle dominent fait désormais partie de son nuancier. Il la retrouve plus tard en Russie. Alors que Paris semble d’une modernité désuète faite de formica usé, ses voyages méditerranéens ou en Inde sont l’occasion de teintes plus veloutées, tandis que le Japon et les États-Unis révèlent pour leur part des couleurs nettement tranchées, plus incisives. Quant aux aéroports, ils semblent ne baigner que dans les lumières des soleils couchants. “La couleur est plus physique que le noir et blanc, plus intellectuel et abstrait. Devant une photo en noir et blanc, on a davantage envie de comprendre ce qui se passe entre les personnages. Avec la couleur on doit être immédiatement affecté par les différents tons qui expriment une situation. ”

Les personnages, réduits au rang de silhouettes, sont de dos ou sans visage. Ce qui pour d’autres constituerait le stigmate d’une photo ratée est une revendication affirmée : “Je me sens beaucoup plus proche d’une démarche photographique américaine que de la photographie humaniste française. (…) Faire une photo, c’est à la fois chercher un contact et le refuser, être en même temps le plus là et le moins là”.

Certaines séries sont très dépouillées et d’autres très complexes. Ce sont ces essais de palettes différentes, cette recherche de densité dans le cadre, qui obligent à parler d’un travail de recherche davantage que de posture documentaire ou narrative.

Henri Cartier-Bresson, visitant son exposition sur le Maroc chez Robert Delpire en 1978, lui propose de colorier avec des pastels ses propres images en noir et blanc. Harry Gruyaert répondra qu’il n’est pas peintre, réponse qui dépasse l’anecdote pour affirmer une expression artistique à part entière : la photographie couleur.

L’exposition de William Eggleston au musée d’art moderne de New York en 1976 l’avait conforté dans sa démarche, mais lui avait fait comprendre “qu’une photographie existe lorsqu’elle prend corps par le tirage ”. Longtemps adepte du Cibachrome aux couleurs saturées et aux noirs profonds, l’avènement du digital comble ses exigences. Les nouveaux papiers lui apportent des douceurs et une tessiture d’une étendue infinie dont il ne cesse de se réjouir.

Dans les années 2000 la pellicule Kodachrome devient indisponible, Gruyaert passe alors à la prise de vue numérique. Il trouve que cette pratique fait perdre en rigueur, mais donne “accès à de nouvelles lumières et permet de prendre plus de risques”.

C’est l’image, la couleur, la matière, la lumière qui ont orienté la sélection des photographies de cette exposition en dehors de toute logique thématique ou géographique. Le regard ayant évolué, une progression chronologique ressort dans l’accrochage.

Harry Gruyaert décrit la photographie comme une expérience physique, un état d’excitation, un plaisir sensuel et vital, une façon d’être plus présent au monde, moins vulnérable, voire une thérapie : “Il s’agit d’une vraie bagarre avec la réalité, une sorte de transe pour enregistrer une image ou peut-être tout manquer. C’est dans cette bagarre que je me situe le mieux.” #FrançoisHébel - Commissaire de l’exposition (15.04.2015 - 14.06.2015).

-

The Ashes Series

The Ashes series depicts the suffering of war not through human displays of emotion, but rather through the absence of human life in once occupied homes. It investigates the impact of the destruction of these private, domestic spaces in war and media images of such destruction. These intimate spaces are literally ripped open and become public through external violence and the act of destruction. The images exist in the aftermath of atrocity, with the presence of the human spirit represented only by the monochromatic whiteness of the ashes. These images also serve as mirrors to my desire to return home to Iraq when this is not possible, as well as to explore the duality of my life as a former Iraqi refugee and as an Arab American between two clashing worlds. Reconstructing the destroyed spaces provides a way for me to exist within them and, in a sense, to rebuild the places in Iraq where my brother and father were killed. As an artist I constantly negotiate between the expression of aesthetic pleasure, which is necessary to seduce the eye, and conveying the aesthetic pain of destruction. The Ashes Series represents my attempt to make sense of destruction and to preserve the moment of serenity after the dust has settled: to give the ephemeral moment extended life in a mix of beauty and violence.Wafaa Bilal

Biography : Iraqi-born artist Wafaa Bilal, an Associate Arts Professor at New York University’s Tisch School of the Arts, is known internationally for his on-line performative and interactive works provoking dialogue about international politics and internal dynamics. For his 2007 installation, Domestic Tension, Bilal spent a month in a Chicago gallery with a paintball gun that people could shoot at him over the Internet. The Chicago Tribune called it “one of the sharpest works of political art to be seen in a long time” and named him 2008 Artist of the Year. Bilal’s work is constantly informed by the experience of fleeing his homeland and existing simultaneously in two worlds – his home in the “comfort zone” of the U.S. and his consciousness of the “conflict zone” in Iraq. Using his own body as a medium, Bilal continued to challenge our comfort zone with projects like 3rdi and …and Counting. Bilal’s most recent body of work, Canto III, premiered in a solo booth at the New York Armory Show in 2015 and went on to be shown in the 2015 Venice Biennale.

In 2008 City Lights published “Shoot an Iraqi: Art, Life and Resistance Under the Gun,” about Bilal’s life and the Domestic Tension project. He holds a BFA from the University of New Mexico and an MFA from the School of the Art Institute of Chicago.His work can be found in the permanent collections of the Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, CA; Museum of Contemporary Photography, Chicago, IL; MATHAF: Arab Museum of Modern Art, Doha, Qatar; amongst others.